福岡地方最低賃金審議会に出席して

「福岡地方最低賃金審議会」が福岡合同庁舎であり、経営側として意見を述べてきました。審議会の委員は、公益代表委員が5名で、職業は大学教授が2名、弁護士2名、公認会計士1名でした。また、労働側と経営側もそれぞれ5名が委員となっています。私から資料として提出したものは、下記の通りです。

ーーー

(1)経営事情等について

・タクシーは、鉄道・バス等とともに地域の重要な公共交通機関であるが、自家用車の増加とともに長期的に需要が減少している。一昨年のリーマンショック以降は、需要減少に拍車がかかり、平成21年度は前年比で約10%もの売上減少になった。今年度も同様。

・タクシー事業は、典型的な労働集約型産業で、運転者等の人件費と石油情勢の影響を受けやすい燃料費とで、原価の8割以上を占めている。

・燃料費については、原油の高騰により、ここ数年高止まり状態であり、営業収支率上2~3%悪化している。

・厚生年金保険料率が、平成16年から0.354%ずつ引き上げられていることから、会社負担も増えて経営を圧迫している。また、福岡県乗用自動車厚生年金基金への加入事業者は、年金資産の減少を補う掛け金の上昇で、さらに厳しい状況が続いている。

・廃業は、20年度1社、21年度1社。他地域では老舗会社の倒産事例もある。

(2)賃金事情等について

・上記の経営事情により、賃上げができるような状況ではない。

・平成21年度賃金構造基本統計調査によると、福岡県のタクシー運転者年間推計額は、約230万円であり、全産業男性労働者との格差が258万円もある。

・タクシー乗務員は、約半数が60歳以上であり、年金収入を得ながら働く者も多いことから、高所得よりも長期にわたり働ける環境が求められている側面もある。

・福岡県内でも地域格差があり、今でも最低賃金の確保が厳しい地域もある。

(3)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下特措法)について

・タクシーを巡っては、長期的な需要の低迷や車両数の増加などの影響により、収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化等の問題が発生し、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な状況になっている。そのような地域を特定地域として指定し、地域のタクシー事業の関係者が協議会を組織し、改善をするための地域計画を作成することになった。

・福岡県内では、福岡交通圏、北九州交通圏、久留米市、大牟田市、筑豊交通圏の5地域が指定。

ーーー

そして、口頭で下記のことを説明しました。

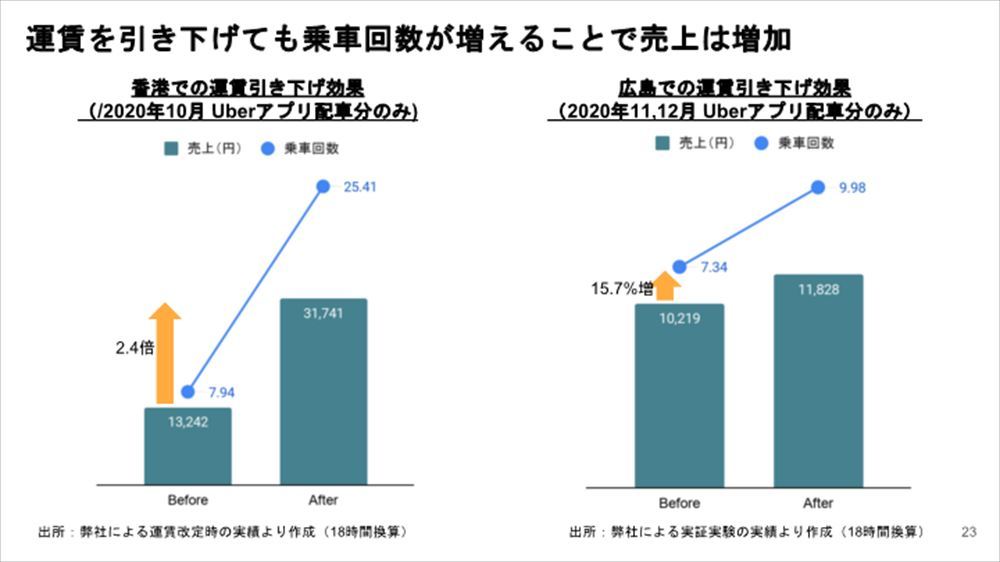

「ひとつのタクシー会社としての経営改善を考える場合には、接客を良くしたり運賃を安くしたりして、お客様を増やし、タクシーの台数を増やして売上を伸ばしていく方法しかありません。売上を上げることによって、固定費率を下げ、その分、労働分配率を上げていく方法しかありません。しかし、それを全ての会社が行おうとすると、結局は地域のタクシー台数が増えてしまって、効率を悪くすることになってしまいます。個々の会社が目指す方向と、業界全体で目指していかないといけない方向が逆な点が難しいところです。会社の努力が経営改善に結びにくい業界であり、自由競争がうまくいかない業界です。」

結論としては、「最低賃金の上昇に耐えれる状況にない」ということです。質問が2点ほどありましたが、適切に答えられたのではないかと考えています。

とは言っても、現実問題は国の判断でほとんど決まってしまうので、とても厳しい状況です。

ーーー

(1)経営事情等について

・タクシーは、鉄道・バス等とともに地域の重要な公共交通機関であるが、自家用車の増加とともに長期的に需要が減少している。一昨年のリーマンショック以降は、需要減少に拍車がかかり、平成21年度は前年比で約10%もの売上減少になった。今年度も同様。

・タクシー事業は、典型的な労働集約型産業で、運転者等の人件費と石油情勢の影響を受けやすい燃料費とで、原価の8割以上を占めている。

・燃料費については、原油の高騰により、ここ数年高止まり状態であり、営業収支率上2~3%悪化している。

・厚生年金保険料率が、平成16年から0.354%ずつ引き上げられていることから、会社負担も増えて経営を圧迫している。また、福岡県乗用自動車厚生年金基金への加入事業者は、年金資産の減少を補う掛け金の上昇で、さらに厳しい状況が続いている。

・廃業は、20年度1社、21年度1社。他地域では老舗会社の倒産事例もある。

(2)賃金事情等について

・上記の経営事情により、賃上げができるような状況ではない。

・平成21年度賃金構造基本統計調査によると、福岡県のタクシー運転者年間推計額は、約230万円であり、全産業男性労働者との格差が258万円もある。

・タクシー乗務員は、約半数が60歳以上であり、年金収入を得ながら働く者も多いことから、高所得よりも長期にわたり働ける環境が求められている側面もある。

・福岡県内でも地域格差があり、今でも最低賃金の確保が厳しい地域もある。

(3)特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下特措法)について

・タクシーを巡っては、長期的な需要の低迷や車両数の増加などの影響により、収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化等の問題が発生し、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な状況になっている。そのような地域を特定地域として指定し、地域のタクシー事業の関係者が協議会を組織し、改善をするための地域計画を作成することになった。

・福岡県内では、福岡交通圏、北九州交通圏、久留米市、大牟田市、筑豊交通圏の5地域が指定。

ーーー

そして、口頭で下記のことを説明しました。

「ひとつのタクシー会社としての経営改善を考える場合には、接客を良くしたり運賃を安くしたりして、お客様を増やし、タクシーの台数を増やして売上を伸ばしていく方法しかありません。売上を上げることによって、固定費率を下げ、その分、労働分配率を上げていく方法しかありません。しかし、それを全ての会社が行おうとすると、結局は地域のタクシー台数が増えてしまって、効率を悪くすることになってしまいます。個々の会社が目指す方向と、業界全体で目指していかないといけない方向が逆な点が難しいところです。会社の努力が経営改善に結びにくい業界であり、自由競争がうまくいかない業界です。」

結論としては、「最低賃金の上昇に耐えれる状況にない」ということです。質問が2点ほどありましたが、適切に答えられたのではないかと考えています。

とは言っても、現実問題は国の判断でほとんど決まってしまうので、とても厳しい状況です。

.png)

(1).jpg)