ダウンズ・トムソンのパラドックス

鉄道と道路という2つの交通ネットワークが存在する場合に、ダウンズという人とトムソンという人の名前をとったパラドックス(論理的な矛盾)というものがあります。

図のように、A点からB点までの移動を考えます。移動の方法として、鉄道を利用する場合と、道路を通って自家用車で移動する場合があるとします。ワードロップの原理により、利用者はトータルのコストが一番安くなるように、均衡が取られる事になります。

道路は片側1車線で、交通量が増えると渋滞が発生し、移動時間が増えてくるとします。鉄道は、利用者が増えると運行本数が増えて、利用者の移動時間は短くなることとします。この仮定は、地方の鉄道や道路では一般的に考えられることです。

自治体は、道路の混雑が激しいので、この道路の拡幅工事を行ないました。するとどうなったでしょう?

道路の混雑が解消された分だけ、利用者が鉄道から道路(自家用車)に一部転換します。そうなると、道路は以前と変わらないような混雑になっていきます。一方、電車の利用者は減少するので、運行本数が減少していき、利用者の移動時間が増えてきます。最終的にはこの両者が均衡してバランスが取れるというのがワードロップの原理で、その均衡点は以前より両者とも悪くなることになります。

良かれと思って行なった道路工事が、実は悪化の方向に導いてしまったことになります。

このダウンズ・トムソンのパラドックスは、今、現実のものになっていると思いませんか?道路が改善されるたびに鉄道から自家用車への転換が進んでしまって、結果的に誰も得をしていない状態になっています。

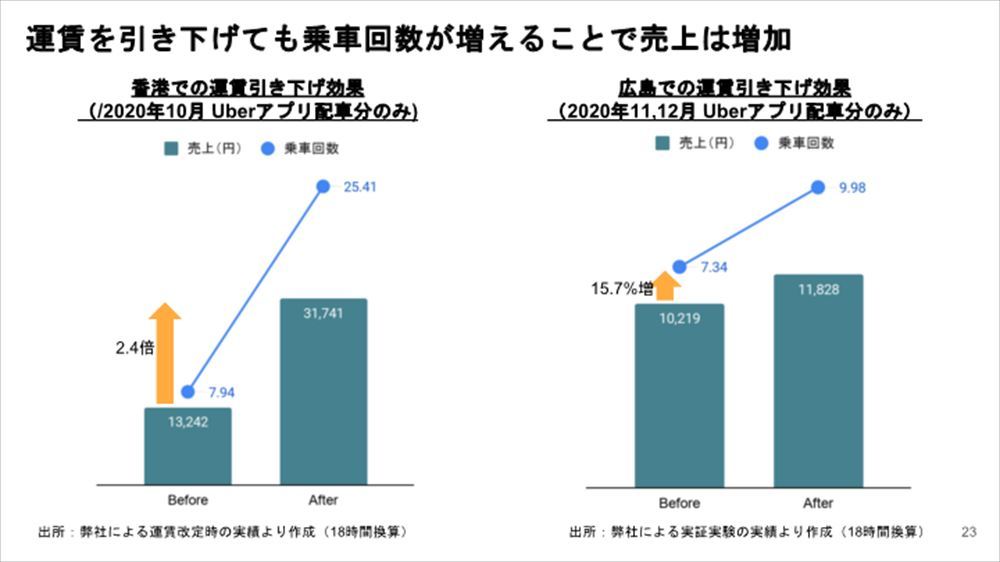

タクシーも実はそうなのです。本来はもっと安い運賃でもできそうなものですが、何か変な悪循環になっているような気がします。

こういったネットワーク理論を勉強することは時に必要と思いますが、全国のタクシー屋さんで議論できる人は・・・いないでしょうね。

.png)

(1).jpg)