タクシーの複雑な行政処分基準

タクシー事業者に対する行政処分には、基準が定められていますが、これはとても複雑です。細かな「基準日車」は表を見るにしても、この基準を十分に理解している事業者は、ほとんどいないのではないかと思います。せっかく協会があるのだから、こういったことこそ、一度しっかりと教えて頂いたらいいと思いますが、勉強がとてもきらいな業界なので、誰も言い出さないところが、またおかしな業界かもしれません。

基準の中身について、少し説明してみます。

1)監査のきっかけ

監査要員がいくらでもいる訳ではないので、監査を行う優先順位があって、飲酒運転などの悪質違反があった場合に、最優先で特別監査が行なわれます。次に、新規許可事業者、特別監視地域などに指定されている地域で増車をした事業者、事故や苦情が多い事業者など、監査が必要だと思われそうな事業者に対して巡回監査が行われます。次に、軽微な法令違反で呼び出し監査が行われます。

2)監査の内容と点数

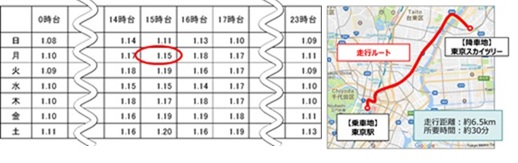

写真のように、道路運送法の項目毎に初犯の場合と再違反の場合の「処分日車数」が定めされています。

例えば、乗務員証の記載・携行義務違反:未実施率50%以上の場合:初犯20日車、再違反60日車

という感じです。なんと100以上の項目にわたって、基準が定められています。

3)加算規定

重大な事故や過労・飲酒運転の場合などは、初犯でも再違反の基準を適用する。重大な事故の場合は、被害者数に応じて、2倍を上限に加算する。さらに、悪質と見られる場合には、その2倍を上限として加算する。北九州を始め多くの地域で特定特別監視地域に指定されていますが、指定後に増車してたら3倍。などなど、加算もとても複雑です。悪質かどうかなどは、明確な基準がないので、サイコロを振るような感じです。

4)2以上の違反

監査になった場合は、「重箱つつき」で通常2以上の違反が指摘され、最も重い処分の日数にその他の2分の1の日車数を加算していきます。

5)点数制度

処分日車数に応じて、車両を停止することになりますが、それと同時に処分日車数10日車ごとに1点が付されます。この点数は、3年間累積され、50点で事業停止(6ヶ月以内)、80点で取り消しとなります。

以上、ポイントだけ説明しましたが、何回読んでもとても複雑です。

.png)

(1).jpg)