物価安定政策会議にもの申す

政府の物価安定政策会議が31日開かれ、東京地区のタクシー事業者261社が申請した運賃値上げについて異例の2度目の議論が行われました。運転手の待遇改善のため必要だとして賛成する意見と、事業者の経営努力が足りないなどとする反対意見が平行線をたどり、会議としての賛否は決めなかった、という。値上げは当初6月とみられていたが、根強い反対論や7月の参院選への配慮から、実施時期は早くても8月以降に先送りされる見通しだそうだ。

「まずは経営改革をしたらどうか」という意見があったというが、全国約9,000社のタクシー会社に対してどういった経営改革が望まれているのだろうか?会社の規模も環境も全く違う中で、経営改革の中身を知ることなど到底できないことだし、その評価を誰がどうやってしたというのだろう?どうも、感覚的に言っているだけで、製造業で下請けに言っている文句と同じような気がします。

タクシーの経営の状況は、8割が人件費です。その他は、燃料費が7%前後、車両修繕費と保険料で4%程度です。経営改革といっても、通常は事故の削減、燃費の向上程度です。一番効率化に寄与するのは、「規模の拡大」なのです。車両規模で会社を分類すると、全国の48%が10両以下の小企業です。これらの企業が合併統合するか、車両数を増やしていくかが最大の「経営改革」であり、これを推進することを求めているのでしょうか?

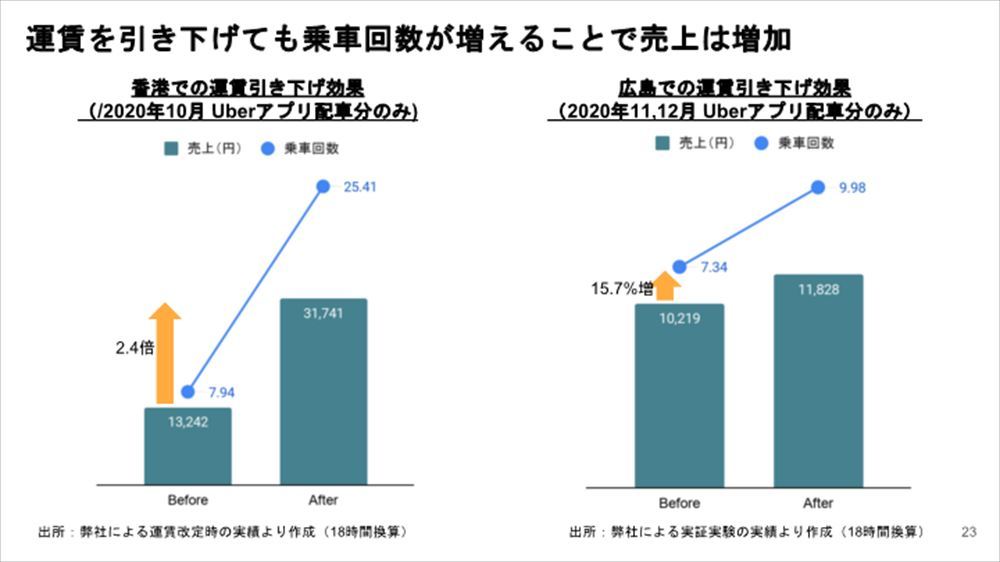

意見の内容からして、タクシーの事業を精査した結果としての意見とは到底思えません。私も、タクシー会社が需要の拡大に努力してきたとは思っていません。しかし、そう簡単に経営改革のできない事業であると、最近は痛切に感じています。特に、自社だけ値引きして他のタクシー需要を取るだけのような安易な戦略でなく、タクシー事業全体が伸びていくような戦略となると、非常に難しい面があります。

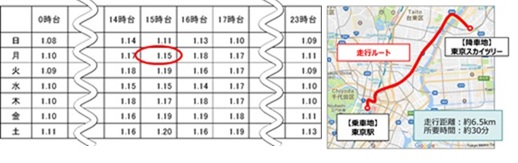

うちのような小さな会社でも、「自家用車依存社会から公共交通機関の利用へ」という命題を持ってタクシーのいろんな形態を実験しています。タクシーの値上げに対して議論するような小さなことではなく、政府としては「公共交通をどうやって伸ばしていくのか」というもっと大きな命題に対して議論していくのが先決ではないでしょうか?知識人のレベルに疑いを持ってしまうのは私だけ?

「まずは経営改革をしたらどうか」という意見があったというが、全国約9,000社のタクシー会社に対してどういった経営改革が望まれているのだろうか?会社の規模も環境も全く違う中で、経営改革の中身を知ることなど到底できないことだし、その評価を誰がどうやってしたというのだろう?どうも、感覚的に言っているだけで、製造業で下請けに言っている文句と同じような気がします。

タクシーの経営の状況は、8割が人件費です。その他は、燃料費が7%前後、車両修繕費と保険料で4%程度です。経営改革といっても、通常は事故の削減、燃費の向上程度です。一番効率化に寄与するのは、「規模の拡大」なのです。車両規模で会社を分類すると、全国の48%が10両以下の小企業です。これらの企業が合併統合するか、車両数を増やしていくかが最大の「経営改革」であり、これを推進することを求めているのでしょうか?

意見の内容からして、タクシーの事業を精査した結果としての意見とは到底思えません。私も、タクシー会社が需要の拡大に努力してきたとは思っていません。しかし、そう簡単に経営改革のできない事業であると、最近は痛切に感じています。特に、自社だけ値引きして他のタクシー需要を取るだけのような安易な戦略でなく、タクシー事業全体が伸びていくような戦略となると、非常に難しい面があります。

うちのような小さな会社でも、「自家用車依存社会から公共交通機関の利用へ」という命題を持ってタクシーのいろんな形態を実験しています。タクシーの値上げに対して議論するような小さなことではなく、政府としては「公共交通をどうやって伸ばしていくのか」というもっと大きな命題に対して議論していくのが先決ではないでしょうか?知識人のレベルに疑いを持ってしまうのは私だけ?

.png)

(1).jpg)